「为深化智慧城市建设,推广城市数字化转型先进经验,推动物联网技术与城市发展深度融合,赋能北京城市高质量发展、高效能治理与高品质生活,北京物联网智能技术应用协会、中关村智慧城市产业技术创新战略联盟、北京测绘学会在2025年全球数字经济大会物联网与智慧城市论坛期间,联合开展2025物联网与智慧城市优秀案例征集评选活动。本次活动共征集200余个案例/成果,经评审筛选,最终发布60个优秀案例/成果,并将通过多渠道进行系列展示。诚邀各界开展合作交流,详情可咨询北物联李老师(联系电话:13521200337)。」

CASE OVERVIEW

习近平总书记强调,城市作为现代化的重要载体,是人口与污染排放的集中区域,必须将生态环境保护置于突出位置,统筹生产、生活、生态空间布局,实现高质量发展与高品质生活协同推进。

绿视率是指在人的视域范围内,林、田、水、草、花等生态要素所占的比率,于1987年,由日本学者青木阳二提出。近年来,绿视率受到越来越广泛的关注,《北京城市总体规划(2016-2035年)》要求构建多层次绿道网络,形成市、区、社区三级绿色空间体系;《首都功能核心区控制性详细规划 (街区层面) (2018年一2035年)》明确提出,要提升三维绿化效果,提高绿视率水平;2021年纳入北京市生态环境质量评价中,用更高水准表征城市绿化成效;2023年底,纳入“七有”“五性”考核范围;2024年出台的《北京花园城市专项规划(2023-2035年)》明确提出提升街道绿视率,推动林荫化建设,让市民真切感受到绿色福祉。

绿地率、绿化覆盖率等传统指标更多反映了二维绿化情况,而一系列政策创新的背后,是对传统绿化评价体系的突破性发展。绿视率将评价维度拓展到立体空间,突出了“以人为本”的生态环境建设理念,标志着我国城市绿化建设正向着更精细化的方向发展,为构建人与自然和谐共生的现代化城市提供了新的实践路径。

INDUSTRY CHALLENGES

(1)绿视率调查评估方案尚需完善

绿视率的概念提出至今只有34年,是一个新兴事物,国内的研究相对来讲比较晚,也比较少,到2012年,才开始进入大家的研究视野,2017年后研究量有所上升,绿视率调查评估的完整流程体系还不健全,难以真正的实施、落地;主要体现在绿视率的一体化调查评估流程、模拟人眼视觉感知的街景影像采集方法、评估分级分类标准、区域示范以及标准规范等层面。

(2)亟需研发一套可满足各项考核、评价需求的自动化、高效率、高精度的绿视率自动化调查评估系统

SOLUTIONS AND SCENARIOS

(1)成果描述

面向常态化的绿视率调查评估需求以及按年度呈指数上涨的工作任务量,本项目聚焦绿视率调查评估全流程一体化解决路径以及新质生产力如何助力提升常态化、精细化、多尺度绿视率调查评估的工作效能两大方面内容开展研究,形成了一套完整的绿视率调查评估解决方案、一套街道立面景观自动化调查设备、一个绿视率自动化计算评估平台、一项地方标准《绿视率调查评估技术规程》,为北京市常态化的生态环境质量评价、“七有”“五性”考核提供严谨、精准、全面、及时的数据支撑。

(2)解决方案内容

1)设计了一套具备高度可实施性、可推广性和可复制性的绿视率调查评估全流程技术方案

将绿视率调查评估的支撑条件、样本选取、人眼视觉效果的研究及具象化模拟、数据采集、处理、分析、评估及结果应用等环节无缝对接,形成一个规范化、标准化闭环系统,并通过系统化的流程和技术手段,满足常态化工程项目应用,同时确保绿视率数据的准确性、全面性和时效性,以满足常态化的生态环境质量评价、“七有”“五性”考核需求。

2)形成了一套高效、精准、多模态、全自动化的街道立面景观自动化采集系统

集成北斗高精度定位、高清相机、里程计、惯导系统、移动终端设备,形成一套绿视率快速采集系统,解决类人眼视角街景影像的自动化获取难题,利用高精度时间控制技术,实现街景影像精准定距采集及高精度空间位置信息的获取,最终实现绿视率自动化调查。极大地提升生态环境监测的效率和精度,推动测绘地理信息技术在生态环境监测领域中的应用。

3)实现了绿视率的多维度、多尺度的自动化评估

结合人工智能算法,实现街景影像的快速处理与绿视率计算评估。自主开发后处理平台,实现了空间调查对象自动化选取、相关数据的编目管理、街景影像绿色要素自动化提取、街景影像绿视率计算评估等。使项目整体路线更加清晰,数据管理更加明了,成果展示更加直观,减少作业人员重复的工作量。

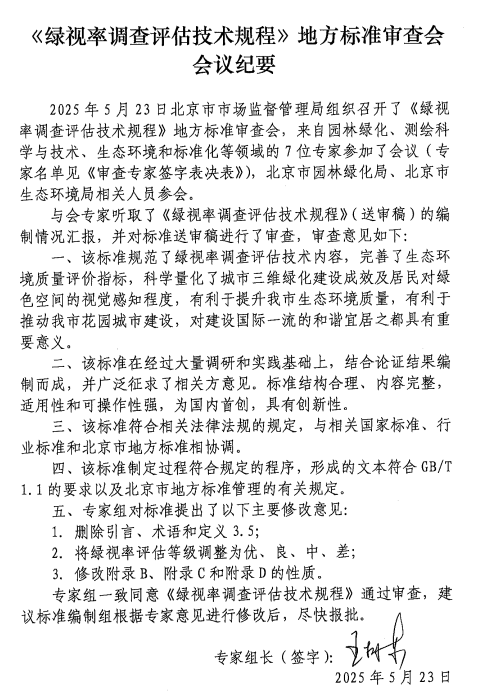

4)《绿视率调查评估技术规程》的编制

(3)各场景中的支撑作用、典型应用

SUMMARY OF EFFECTIVENESS AND VALUE

工程技术层面,突破了绿视率调查评估全流程、一体化的研究实践瓶颈,实现了绿视率的自动化调查评估,完成了绿视率调查评估工作从以人为主到以自动化为主的转型突破,工作效率提升了近20倍,成果质量得到更大程度的保障。北京市生态环境精细化治理模式层面,推动了市级“指挥棒”作用的发挥,调动了区级生态环境精细化自主治理的积极性。标准突破层面,形成了全国首创地方标准《绿视率调查评估技术规程》,发挥了首善之区示范引领作用。

(2)优势

绿视率调查评估的首创性及引领性层面,突破传统绿地率、绿化覆盖率等二维城市绿化评价体系,以更高标准推动城市生态环境精细化治理。用立体绿化成效量化城市居民对生活居住环境的感知效果,突出展示了首都“以人为本”的生态环境建设理念,推动了生态环境监测从规模速度向质量温度转型。为全国甚至全球超大、特大城市探索“生态+智慧”融合治理路径提供可复制方案。调查评估自动化解决方案的先进性层面,形成了一套高效、精准、多模态、全自动化的街道立面景观自动化采集系统,同时,结合人工智能算法,实现街景影像的快速处理与绿视率计算评估,此为全国首套可支撑考核评价的自动化解决方案。工程化落地能力层面,已连续连续3年用于北京市绿视率调查评估工作中、连续2年用于石景山、通州、密云等区级绿视率精细化调查及优化提升中。

(3)社会效益

显著推动了城市绿化管理的精细化与智能化转型。通过量化绿视率指标,能够精准识别绿化薄弱区域,科学优化绿地空间布局,提升居民"视觉宜居性"体验。同时,促进了土地集约利用和绿地系统优化,增强城市生态承载力,助力经济、社会与环境协调发展,为生态文明城市建设提供支撑。推动和谐宜居之都的建设进程以及人与自然和谐共生可持续发展目标的实现。

(4)应用价值

方法与设备连续2年用于北京市绿视率调查与评估,连续两年用于区域绿视率细化调查与评估,完成了均匀覆盖全市、各区的5000余条不同类型、不同等级道路绿视率调查评估工作,形成全市绿视率水平及16个区绿视率水平排名,全市绿视率水平测算成果连续2年发布于《北京市生态环境状况公报》、连续3年直接用于北京市生态环境质量评价,16个区绿视率水平排名成果连续两年直接支撑了“七有”“五性”中“宜居性”的考核。

|